めんどくさいから卒業したい!読書ノートの簡単アウトプット術

読書 ノートってめんどくさい。

本を読んだ後にノートにまとめるのは、ぶっちゃけ面倒だ。その気持ちは凄く良くわかる。僕も何度も挫折しそうになった。

しかし、15年以上継続して続けられているのは、習慣化に加えて自分なりに「簡単な」やり方を見つけたからだと思っている。

読書ノートを続けていくと、自分の気持ちを詳しくアウトプットできるようになる。「やばい」「凄い」だけじゃなく、より人の心に届く表現を使える。良いことずくめだ。

今回は僕なりの読書ノートの取り方を解説してきたいと思う。

- 読書ノートってどんな風に書けばいいの?

- 感想を詳しく書く必要ってあるの?

- どんな情報があれば身に付く?

- 思っていることを上手く言語化できないで困ってる

そんな疑問を持っている人には参考になるだろう。力になれれば幸いだ。

読書ノートとは?

読書ノートとは、「本を読んだ後に取るノート」だ。

本の感想やらをまとめるノートなのだが、本の内容をアウトプットできるので、やるやらないでは大きく変わってくる。

しかし、世に出回っている「読書ノート」は、書く内容が多くて嫌になってくる。

こんなに書かなきゃいけないの? って思うんだよね

ただ、世の中には一定の需要があるらしく、以下のように専用のノートまで販売されている。

僕も何度かそういう読書ノートを見たことがあるんだけど、こりゃやる気無くすだろとういのが正直なところだった。

時間をかけて本を読んだのに、アウトプットに時間をかけてどうするんだ、と。それなら次の一冊を読むわ。

僕の場合は、どこにでもある大学 ノートを使っている。いろんなノートを使った結果、今では裏移りしにくいキャンパスノートに落ち着いている。オススメは「B5サイズのB」。たぶんどこでも売っている。

読書ノートに詳細は必要ない

結論から言えば、読書ノートに詳細は必要ない。アウトプットに必要なのは、量では無く質だ。1行だろうと10行だろうと、自分が本当に感じたことを書いていれば良い。

だけど厄介なことに、詳細の項目が大きいと、つい埋めたくなってしまう。そのためにいらない内容まで書いたり、時間をかけたりしては本末転倒だ。読書に費やす時間がなくなってしまう。

読書ノートの書き方:小説編

小説の場合は、基本的に書くのは「感想・一口メモ」だけ。というのも、小説の内容によっては特に書くことが無いというのが、割とあるからだ。

中身の無いカスカスな小説を読んだ場合、感想をひねり出すのがめちゃくちゃ難しい。便秘より出ない。だから、出せる分だけ書く。

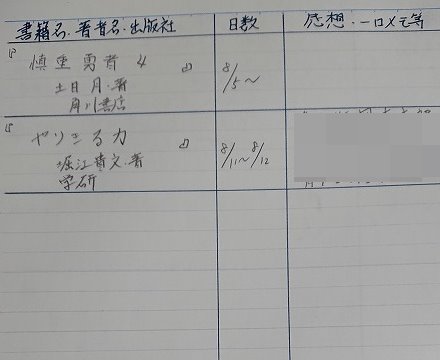

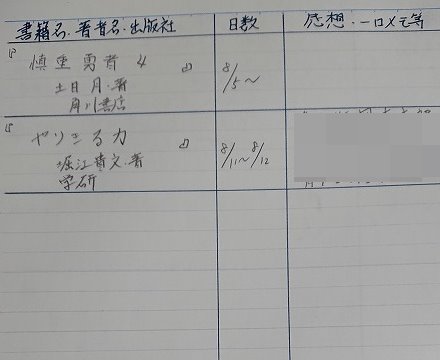

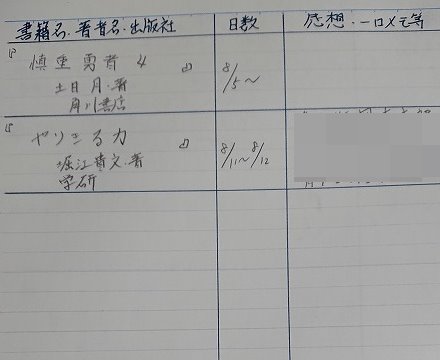

読書ノートはあくまでも記録でしかないので、必要な要素は以下の項目だけ。

- 書籍名

- 著者名

- 出版社

- 読んだ日数

- 感想・一口メモ

たったこれだけだ。僕はこれしか書いてない。もう、ほぼ記録。

この中でも、どんな本かの情報と感想さえあれば、読書ノートは成り立つ。日数は「自分がこの本をいつ読んだのか」を知りたくて、ずっと入れている。後で見返した時に思い出に浸れるからね。

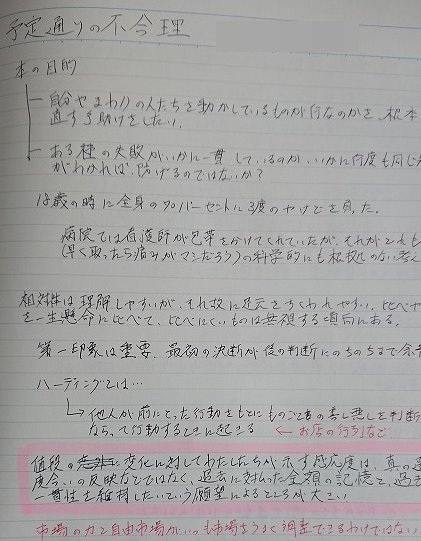

人によっては削っても良い箇所だと思う。参考までに、僕の読書ノートを添付する。以下を参照。

感想は大したことを書いていないので、モザイクをかけた。

写真を見てもらえればわかるように、項目だけで言えば1冊に使うのはたった4行だ。これなら感想を書くのも簡単。一言だけでも全然良い。

慣れてもっとアウトプットしたいようになったら、行数を増やせばいい。より感想を書きたいなら、ブログやnoteといった方法もある。

ちなみにだが、僕は現在読書 ノートに加えて「読書メーター」にも登録している。

読書メーターはスマホからでもアクセスできて読書した本がわかるので、「読んだ本をまた買う」行為を極力減らせるから重宝している。

読書家あるあるだが、同じ本を買ってしまうことは結構あるのだ。

読書ノートの書き方:ビジネス書・参考書編

ここからは、ビジネス書と参考書について解説していく。

といっても、基本的な項目は小説編と同じだ。

- 書籍名

- 著者名

- 出版社

- 読んだ日数

- 感想・一口メモ

以上の項目を同じように書く。

ただし、小説と違う点はここから。追加で大事だと思ったものを更に別の紙に書くこと、を意識している。最近ではKindleで読むことが増えたから、Kindle内でマーカーを引いた箇所をノートに纏め始めた。

>【Kindle】使わなくなったらこれを見ろ!Kindleのオススメ活用法【実体験】

スマホやタブレットなら、マーカーを引いた箇所をスクショすればいいんとちゃう?

満足して終わるだけだから、効果は薄いよ

たぶん心当たりある人は多いんじゃないかと思う。

一般的にだが、人は手で書いてアウトプットする方が記憶すると言われている。バレットジャーナルの発案者であるライダー・キロル氏も「手書きは記憶に定着しやすい」として、推奨しているほどだ。

実際それは正しいようで、ワシントン大学の研究でも実証されている。

>参考:ダイヤモンドオンライン「記憶、情報整理、精神の治癒……手書きが結局、いちばん効果的な理由」

手で文字を書くという触覚を伴う複雑な行為は、キーボードで文字を打つよりも脳を刺激して活性化させるので、より深い領域で覚えるらしい。

人類が誕生して500万年。その間ずっと手を使って進化してきたのだから、ここ数十年のぽっと出のツールにはまだ対応できていないのは当たり前だ。

が、実践してみて感じた記憶の差だ。個人差はあるので、あくまでも僕の体感とご理解いただきたい。

僕の場合、以下のようにまとめている。極めてシンプル。行数を空けているのは、後で読み返した時に追加で書き込むためだ。

在宅仕事でない場合は、外に出ても読み返せるように小さなメモ帳に書いたり、写真に撮っておくと良い。タクシーやトイレなど、小さな空き時間に振り返りやすい状態にするのがベストだ。

紙の本は書籍に書き込もう

紙の 書籍の場合は、マーカーに加えて「書籍に書き込む」と更に効果が上がる。

「本と対話する」と一部では呼ばれているが、書かれている内容に対して余白に自分の意見や疑問を書き込むのだ。そうすることで、より深く読み込むことができる。

本を汚すなんて……と思うかもしれないが、本は汚してなんぼだ。自分で買った本は、とにかく汚しまくろう。綺麗な本に価値はない。

僕も大学生時代、教授から言われて実践していたんだけど、知識の定着率が大きく変わった印象を受けた。中古で売れなくはなるが、どうせ高く売れるわけでもないから、書き込んでしまった方が良い。

覚えておいて欲しいのが、図書館で借りた本は汚さず綺麗に返すこと。まぁいないとは思うが、みんなで使う本なのだから書き込むのは御法度だ。ミステリ小説で犯人の名前を書くのは絶対にやっちゃいけない。

読書 ノートは気取らずに簡単でOK。アウトプットに時間をかけるべからず

以上が、僕が15年以上続けている読書ノートの取り方だ。元々は大学時代にゼミ対策でしていたのだが、卒業後も続けて今に至る。書き方を簡素化しているから、小説の場合、振り返ることはほとんど無い。

自分にとっての記録になりつつあるが、その当時の自分が何を思っていたのか、何を感じたのか、どんな精神状態だったのかがわかるので、たまに見ると面白い。鬱の時は酷かった。

- 読書ノートは簡単でOK

- 情報は少なくてもいい

- 最大の勉強法は、手書き+メモの読み返し

それが僕がずっと続けて見出した読書ノートの運用術だ。

これから読書ノートを書きたい人、もしくは挫折した人は、気取らずに「面白かった」だけからでもいいから書いてみるといい。その内、空白が気になって自分の気持ちをもっと書きたくなる。

自分の気持ちを言語化する能力も自然と上がっていくので、是非試してもらえればと思う。